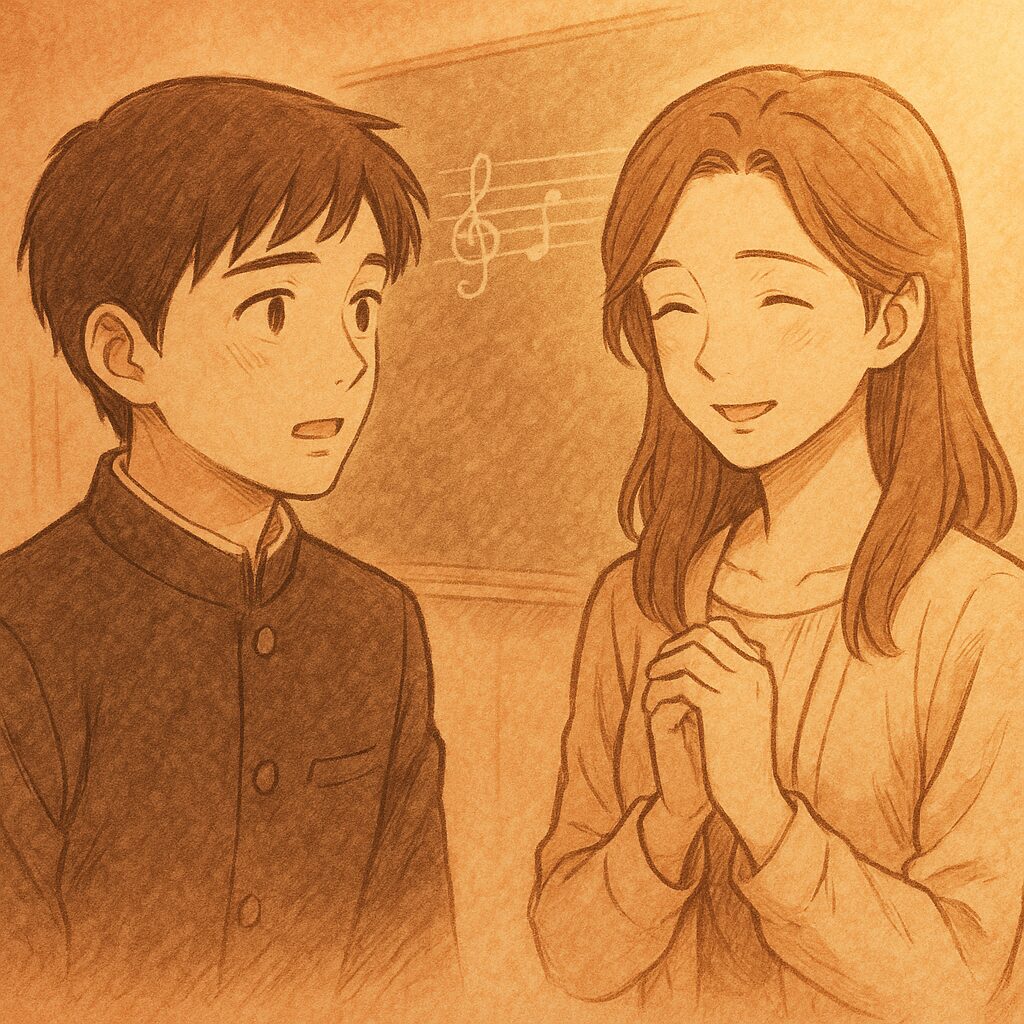

中学生の頃、僕はずっと音楽室に入り浸っていた。放課後のピアノは誰にも邪魔されず、鍵盤に触れると時間が溶けていくような感覚があった。その理由の半分は、音楽の先生の存在だ。落ち着いた声、優しい所作、静かに笑う横顔。大人の女性を意識し始めたのはあの頃だった。

ある日、練習を終えた僕に先生が言った。

「あなたの音、すごく好き。もっと聴かせてほしい」

その一言を、当時の僕は 告白 に近い響きとして受け取ってしまった。「好き」という言葉が胸に響き、家に帰っても耳の奥で残響していた。今思えば教師としての評価だったのだろう。でも若かった僕は舞い上がり、「もしかして先生は僕に好意があるのでは」と勘違いした。

それからも先生は時々優しい言葉をくれる。

「あなたの演奏は丁寧ね」

「話すと落ち着く」

「相談があればいつでも来て」

今ならわかる。そのどれも恋愛ではなく、成長を支えるための言葉だ。でも十代の心はシンプルで、褒められれば特別な意味があるように錯覚してしまう。僕はいつの間にか「何度も告白された」と思い込むようになった。実際は告白ではなく、ただの信頼と指導だったのに。

卒業して何年も経ってから、その誤解に気づいた。大人になって改めて先生の言葉を思い返すと、そこには恋ではなく「教師として生徒の可能性を信じる眼差し」があった。美化していたのは僕の方だった。

でも、その勘違いが悪いわけじゃない。

むしろ恋愛観の原点になったと思っている。

優しくて、ちゃんと話を聞いてくれて、急がず寄り添う人に惹かれる。

出会い系で年上女性が気になるのも、穏やかな対話を求めるのも、多分あの頃の記憶と繋がっている。幼い恋心でも、誰かに大切にされたと感じた経験は、男にとって大きな骨格になる。

恋は相手の気持ちを知る前に、まず自分の中で音が鳴る。

その勘違いの音を恥じる必要はない。未熟でも、好きだと錯覚した瞬間が人生を動かすこともある。

今も出会いを探しながら思う。

先生がくれた言葉は、恋ではなく人生への旋律だったのだと。

恋は成就だけが価値じゃない。

心に残る音があるなら、それで十分だ。

コメント